Synthèse

La multiplication des engagements en faveur de la décarbonation, combinée aux récents chocs sur les prix de l’énergie – et parfois jusqu’à l’accès –, a ravivé le débat sur la capacité de production nucléaire dans de nombreux États européens. En France, c’est le discours du Président de la République à Belfort, au cours duquel il a réaffirmé, après plusieurs décennies d’incertitude, le rôle central de cette énergie, qui a remis ces débats au centre de l’attention. Mais cette décision de l’exécutif est intervenue alors même que la Cour des Comptes pointait le coût du nucléaire : l’EPR de Flamanville3 a ainsi coûté au total 23 Md€2023 tandis qu’EDF estime que les coûts de construction overnight[1] de trois paires d’EPR2 seraient de 79,9 Md€2023, à conditions économiques inchangées et hors effet de l’inflation. Il convient donc de s’interroger sur les meilleures façons de financer cet ambitieux projet, dont la nécessité et l’ancrage politique ont été réaffirmés lors du dernier Comité de Politique Nucléaire présidé par E. Macron le 17 mars dernier.

Pour lire la note, cliquez ici

Quels sont les grands enjeux liés au financement des centrales nucléaires, en particulier le coût du capital et de l’investissement ? À partir d’une étude historique du financement du nucléaire français, nous illustrons pourquoi l’évolution vers la libéralisation du marché de l’électricité a fragilisé la capacité à mobiliser le capital nécessaire à des projets nucléaires.

D’autres enjeux impactent le coût de l’électricité produite et par voie de conséquence le coût du projet, tout en n’étant pas liés au coût de l’infrastructure en tant que tel. De tels enjeux incluent les stratégies et aspects géopolitiques associés au cycle du combustible, mais aussi la complexité pour la filière de délivrer un projet aussi complexe plusieurs décennies après le précédent (ce qui a entraîné des retards et des surcoûts, soulignant l’importance des compétences, notamment en pilotage). Ils incluent également les aspects liés à la responsabilité civile nucléaire dans le cas d’un accident.

Il ressort de notre analyse que les projets de centrales nucléaires en Europe ne deviennent intéressants pour l’investissement privé que si les gouvernements interviennent pour « dé-risquer » (vis-à-vis de la durée de construction, des risques de construction, des risques politiques, de la disponibilité du capital), ce qui implique inévitablement une exposition des contribuables ou des consommateurs. À cette première conclusion s’ajoutent des considérations sur la nécessité de définir et mettre en œuvre une stratégie politique de filière cohérente par rapport à des objectifs et au fil du temps, ce qui contribue également à dérisquer les aspects liés aux combustibles (amont et aval), ou aux compétences et à la sous-traitance.

Recommandations

Recommandation n°1 : Les décideurs doivent assumer le coût de cette énergie pour les finances publiques.

Les projets de centrales nucléaires comportent un profil de risque spécifique par rapport à d’autres investissements en raison de leurs besoins élevés en capital initial, de leurs longs délais de construction, de leurs dépassements réguliers de budgets et de délais, ainsi que de certains risques liés à leurs revenus. Le plus souvent, la viabilisation financière des projets de centrales de grande puissance nécessite une implication de la puissance publique dans la réduction des risques associés, que ce soit via des garanties de prêts, des garanties de revenus, la (partielle) propriété étatique des fournisseurs ou d’autres mécanismes. À l’inverse, les rares modèles de financement qui exposent complètement les investisseurs privés au risque de marché entraînent des coûts en capital bien souvent insoutenables pour les constructeurs. Dans un contexte de budgets publics contraints, les décideurs politiques qui considèrent l’énergie nucléaire comme un élément nécessaire à la décarbonation de nos économies doivent donc énoncer clairement et anticiper que le budget public devra participer de manière significative au partage des risques.

Recommandation n°2 : Ce coût peut être abaissé grâce à la participation des industriels électro-intensifs, mais cette stratégie doit se faire en cohérence avec les ambitions de réindustrialisation.

La volonté de réindustrialisation est de plus en plus affirmée par les dirigeants de l’Union européenne, notamment face au nouveau contexte géoéconomique. Cette réindustrialisation devra se faire sur la base de processus industriels décarbonés, potentiellement fortement consommateurs d’énergie électrique (fours à arc électrique dans la sidérurgie, production décarbonée d’hydrogène…). Il est donc crucial de garantir aux industriels à la fois une sécurité d’approvisionnement et une visibilité à long terme. En s’inspirant du modèle finlandais du Mankala, il est possible d’impliquer les industriels dans le financement de la construction des nouveaux réacteurs. Ce mécanisme permettrait à la fois d’abaisser les coûts de financement pour les constructeurs et aux industriels de bénéficier de droits de tirage électrique à prix coûtant, réduisantainsi d’autant leurs coûts et renforçant leur compétitivité. La mise en place d’une telle stratégie doit donc mettre en cohérence politique de réindustrialisation et stratégie de déploiement de l’énergie nucléaire.

Recommandation n°3 : L’énergie nucléaire est une énergie qui impose une vision stratégique de long terme sur l’emploi et les compétences, qui doit être en partie organisée par l’État.

La pénurie de main-d’œuvre à laquelle fait face la France tant pour ses opérations de grand carénage que pour la relance de son industrie nucléaire était un phénomène anticipable, car les durées de vie des centrales sont connues avant même leur mise en service. Cela n’a pourtant pas été fait. Les gouvernements qui décideront de se lancer dans le nucléaire devront à l’avenir ne pas recommencer de telles erreurs et ainsi veiller à :

- Maintenir continument un niveau minimal d’activité pour la filière dans sa totalité. Cela pourra se faire en misant sur un déploiement progressif des projets de nouvelles centrales (plutôt que sur un plan massif et simultané) et le lancement de projets intermédiaires. La mise en place d’une politique de formation continue, éventuellement couplée à un système de mentorat qui permette d’assurer un transfert de savoir-faire.

- Une veille sur les compétences critiques pour permettre d’identifier les métiers en tension et mettre en place des incitations pour attirer et former les profils nécessaires.

Recommandation n°4 : En l’état des technologies déployées, l’approvisionnement en combustible des centrales, ainsi que la gestion des combustibles usés, peut constituer une dépendance géopolitique plus qu’économique, ce qui doit être pensé et planifié.

- Si le coût du combustible ne représente pas une problématique majeure, les enjeux géostratégiques liés à l’approvisionnement futur en uranium — à l’image des problématiques concernant les matériaux critiques pour la transition énergétique (terres rares, lithium, cobalt) — doivent être intégrés à la réflexion au-delà du seul prisme économique. La constitution de stock stratégique ou la diversification et la mise en place de stratégie de friendshoring pour l’approvisionnement en uranium doivent être envisagées.

Les montants impliqués pour la gestion des combustibles usés sont fortement influencés par la stratégie adoptée concernant le cycle du combustible. Il importe donc d’appliquer une planification précoce et précise à l’échelle nationale concernant cet aspect.

Romain Schweizer et Victor Richet

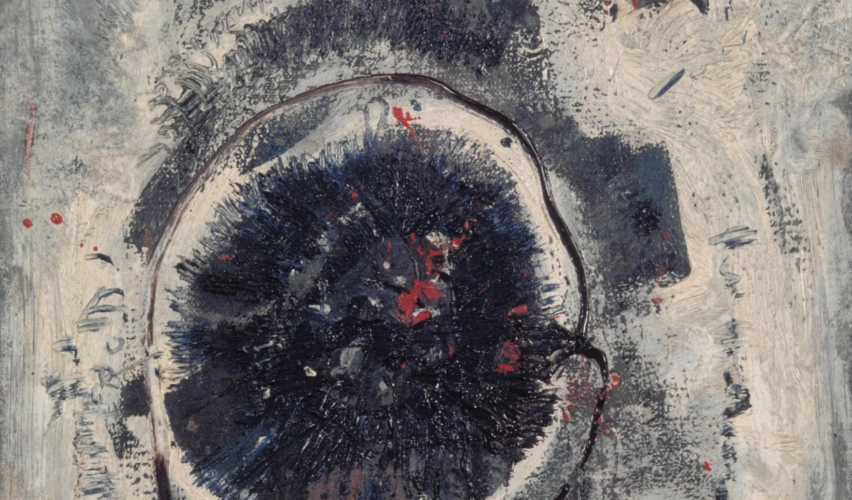

Image : Wols, La grenade bleue, 1946, huile sur toile, 46 x 33 cm. Centre Pompidou. Exposé au Musée d’Art Moderne de Paris à l’occasion de l’exposition “l’Âge atomique. Les artistes à l’épreuve de l’histoire”.

Notes

[1] C’est-à-dire sans la prise en compte des intérêts intercalaires.