Sorti en 2024, le livre The Unaccountability Machine, par Dan Davies, explore la dilution croissante des responsabilités au sein des organisations privées et publiques. Davies décortique les mécanismes de décision dysfonctionnels qui ont progressivement transformé ces structures en machines impersonnelles et inefficaces. Il met en avant la prolifération des algorithmes, des règles standardisées et des indicateurs réducteurs comme autant de facteurs ayant affaibli le pouvoir des responsables tout en déconnectant les organisations de leur mission première. Cet ouvrage invite à repenser les modèles institutionnels pour relever les défis de notre temps, et notamment la transition environnementale.

Dans une autre vie, Dan Davies a évolué au sein de grandes bureaucraties : économiste à la Banque d’Angleterre, puis analyste dans une banque d’investissement. Puis, en tant que journaliste, il s’est attaqué à ce qu’il se passe quand ces organisations déraillent en enquêtant sur les scandales du LIBOR et l’effondrement de l’Anglo Irish Bank. Dans son dernier livre, The Unaccountability Machine – Why Big Systems Make Terrible Decisions – and How The World Lost its Mind, il analyse ce qu’il considère comme le cœur du malaise contemporain : la mécanique d’irresponsabilité qui s’est installée au sein de la plupart des organisations qui font marcher notre monde.

Crise partout, responsabilité nulle part

Sa thèse est simple : face à un environnement de plus en plus complexe, les organisations ont recours de façon croissante à des “dilutions de responsabilité”[1], qui rendent impossible d’identifier un individu ou une entité clairement responsable des décisions prises. Cette prolifération entraîne une rupture du flux d’information entre les décideurs et ceux affectés par leurs décisions. C’est cette évolution qui est à la source des crises qui agitent de plus en plus fréquemment le monde financier et la scène politique.

Quand Dan Davies parle de dilutions de responsabilité, il pense aux algorithmes de décision, aux structures complexes de certaines organisations, aux règles byzantines qui lient les mains des responsables, aussi bien dans le secteur des services qu’à la tête des pays développés[2], mais aussi aux multiples comités dont l’avis négatif peut toujours être invoqué. Loin d’être inutiles, ces dispositifs sont en principe une réponse à la complexité du monde contemporain. En standardisant la variété du flux d’information entrant, ils participent au bon fonctionnement de toute organisation.

Le problème réside dans leur prolifération, des relations clients aux processus législatifs. Ces dispositifs ont envahi nos vies, limitant les marges de manœuvre humaines et étouffant les signaux d’alerte qui seraient remontés sans cela. Le responsable est en principe celui sur qui retombent les conséquences en cas de dysfonctionnement. Face à des signaux négatifs du terrain, il a intérêt à changer de processus pour s’en protéger. Mais si justement, il n’y a aucune conséquence, alors ces signaux peuvent être ignorés. On assiste alors à des scandales sans responsables, dont la répétition devient inévitable. Un exemple marquant est celui de Facebook et du scandale Cambridge Analytica, où la structure complexe de l’entreprise a permis à plusieurs niveaux de direction d’éviter toute implication directe dans l’utilisation abusive des données personnelles.

Humanisme cybernéticien

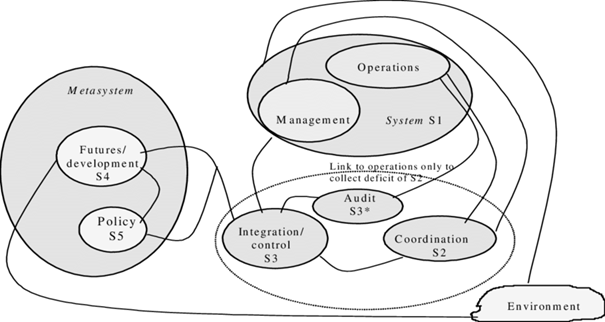

Ces mécanismes de dilution n’ont pas émergé par hasard. Pour expliquer la genèse de cette situation, Dan Davies revient sur l’histoire d’une discipline un peu oubliée aujourd’hui : la cybernétique. Née dans les années 1940, la cybernétique est l’étude du fonctionnement des organisations comme mécanisme de traitement et de gestion de l’information. Son mantra est qu’il ne faut pas étudier les organisations à partir de leurs objectifs affichés, mais plutôt à partir de ce qu’elles produisent : le but d’une organisation est ce qu’elle fait[3]. L’un des exercices favoris des cybernétiques est la réalisation de schémas décrivant les flux d’information entre les différentes parties d’une organisation (voir Graphique 1). Une organisation efficace est celle qui maintient l’équilibre et le partage d’information entre ses fonctions opérationnelles (système S1), d’intendance et coordination (système S2), de contrôle et d’évaluation (système S3), mais aussi de planification (système S4) et de direction ou d’identité (système S5).

Graphique 1 – Schéma cybernétique typique

Source: Yolles, M. (2006). Knowledge cybernetics: a new metaphor for social collectives. Journal of Organisational Transformation & Social Change, 3(1), 19-49.

La pensée cybernétique, et la vie mouvementée de Stafford Beer[4], l’un de ses fondateurs, servent de fil rouge au livre de Dan Davies. Dans les années 50 et 60, les cybernéticiens jouissaient d’une grande influence, en particulier dans les milieux managériaux. Au cœur de la discipline, un certain optimisme et une volonté de progrès social qui, selon le journaliste britannique, a été perdue. Tout comme leur certitude que le bon fonctionnement d’une organisation ne se réduit pas au management par objectif. Pour les cybernéticiens, les organisations sont des systèmes complexes et dynamiques qui s’adaptent, évoluent et fonctionnent grâce à des mécanismes de rétroaction entre leurs différentes composantes. Parmi les principes fondamentaux de la cybernétique figure la Loi de la variété requise d’Ashby: pour qu’un système puisse en contrôler un autre, il doit être au moins aussi complexe que ce dernier. Selon cette loi, les organisations doivent disposer de structures suffisamment flexibles et diversifiées pour gérer la complexité de leur environnement. Les organisations qui n’en sont pas capables se dirigent invariablement vers des crises.

Manager contre actionnaire : la décérébration des organisations

L’oubli des leçons des cybernéticiens est peut-être à la source de nos problèmes actuels. Le tournant selon Dan Davies est arrivé dans les années 1970 avec l’émergence du capitalisme actionnarial. Celle-ci a été préparée par certains économistes, dont la vision de l’entreprise comme une coquille vide, responsable uniquement devant ses actionnaires, s’oppose radicalement à celle des cybernéticiens. Mais elle a été confirmée aussi par le recours croissant aux indicateurs de résultats financiers et le développement du capital-investissement, qui ont participé au déclin des managers. Ce passage de bâton s’est accompagné d’un appauvrissement de la capacité des organisations à traiter la complexité et expliquerait le recours aux dilutions de responsabilité.

L’exemple donné par l’auteur est celui du rachat par endettement qui se développe à grande vitesse à partir de la fin des années 70. Lorsqu’une société de capital-investissement rachète une entreprise de cette façon, elle met en place un système où la seule question se résume à savoir si elle peut payer les prochains intérêts. Cela peut pousser les dirigeants à accroître leur efficacité, mais aussi à sacrifier les investissements à long terme et conduire à un appauvrissement progressif des ressources de l’entreprise.

Le processus plus largement décrit par Dan Davies est celui d’un monde se complexifiant, du fait de son enrichissement et du progrès technique, mais où de nombreux postes de cadres intermédiaires ont été supprimés pour faire des économies et donc où la capacité à gérer les flux d’information est moindre. La seule réponse possible dans ce cadre, si l’on suit la loi d’Ashby, est alors l’extension des réglementations, de la sous-traitance et des modes de décision automatisée, avec comme résultat la perte de compétence des managers et la dilution de leurs responsabilités par la même occasion. Cela ne concerne pas uniquement les entreprises privées. Selon le journaliste, les gouvernements ont opéré une transformation similaire en recourant de plus en plus aux cabinets de conseil et déléguant une partie de leurs pouvoirs à des agences indépendantes, affaiblissant ainsi les compétences qui faisaient autrefois leur force.

En conclusion, selon Dan Davies, nous avons créé des organisations dont le contact avec la réalité s’est amoindri, et c’est cette déconnexion qui explique une partie de la rage actuelle contre les institutions comme la bureaucratie, l’éducation nationale, les réglementations, « Bruxelles », etc. Loin d’être le résultat d’un complot ourdi par une certaine « élite » qui ignorerait les braves gens, c’est la conséquence de l’optimisation ratée du fonctionnement des organisations à la main d’un certain capitalisme actionnarial, et de ses émules, qui ont sacrifié le savoir-faire et le pouvoir discrétionnaire des cadres intermédiaires sur l’autel de « l’efficacité ». De bien des façons, les pirouettes d’un Elon Musk, nommé à la tête du futur Department of Government Efficiency, ne sont que le dernier avatar de la transformation décrite par le journaliste britannique.

Comment enrayer la mécanique d’irresponsabilité ?

Le livre de Dan Davies est engageant et très convaincant. Il est difficile après l’avoir lu de ne pas voir des dilutions de responsabilité partout : dans le renvoi systématique à l’Europe quand les politiques sont difficiles à assumer, dans le management algorithmique ou encore dans l’intérêt soudain pour les véhicules autonomes, etc. Dan Davies lie la popularité des partis populistes à la frustration croissante des usagers vis-à-vis de la perte de qualité des services qui leur sont proposés. Ils seraient à la recherche d’hommes forts capables de remettre les organisations dans le droit chemin, ou du moins de les libérer de leur emprise bureaucratique. Mais ce que Dan Davies ne met pas en question, c’est finalement aussi l’apathie des premiers concernés par ces évolutions. Pourquoi choisissent-ils un individualisme militant plutôt que de réformer réellement les organisations ? Peut-être qu’en tant que participants, ceux-ci sont eux-mêmes acteurs de ces transformations ? C’est le cas des managers par exemple, qui sont les grands perdants du récit de Dan Davies. Dans de nombreux pays, les inégalités salariales ont augmenté depuis les années 1970, souvent à leur avantage. Ont-ils perdu la bataille contre les actionnaires ou ont-ils été achetés ?

Il est difficile aussi de ne pas faire le lien avec la transition environnementale. Décarboner nos économies peut se réduire à une série d’objectifs chiffrés qui s’adaptent bien à la transformation décrite par Dan Davies. Mais cette approche peut être réductrice, car elle privilégie ce qui est mesurable, comme les émissions de GES, au détriment de ce qui l’est moins, comme la biodiversité. La prolifération de labels environnementaux mal définis illustre également une dilution de responsabilité, la chaîne de décision entre producteurs, régulateurs et consommateurs devient si opaque qu’elle nuit souvent à toute transparence. Réussir la transition nécessite aussi de sortir la logique de décérébration des organisations. Réellement transformer nos économies, comme l’expliquaient pour l’Institut Avant-garde Antonin Potter et Emmanuel Combet, demande une vision plus holistique et politique de la transition.

Alors, comment enrayer la mécanique d’irresponsabilité ? On le comprend, pour Dan Davies, la réponse est au cœur des organisations elles-mêmes et elle passe par une transformation institutionnelle radicale pour les rendre de nouveau capables de traiter efficacement la complexité. La priorité est selon lui que les organisations soient un peu plus « artistes » et qu’au lieu de maximiser leurs rendements à partir d’un nombre limité de critères, celles-ci cherchent de nouveau à remplir une mission sociétale plus large. On peut ainsi penser aux sociétés à mission, un statut créé avec la loi PACTE en 2019 et qui est censé garantir le respect d’engagements sociaux et environnementaux. On peut toutefois douter de l’efficacité d’un tel statut étant donné qu’il n’implique pas de changement réel de statut juridique ni de système de prise de décision. On peut aussi penser aux coopératives, qui étaient au centre d’un récent épisode du podcast C’est chaud, et qui obligent de fait l’organisation à considérer plus que de simples objectifs opérationnels.

Un autre exemple est Novo Nordisk, devenue en 2024 la première entreprise européenne par capitalisation. À l’inverse de beaucoup d’entreprises pharmaceutiques, les activités de Novo Nordisk sont fortement spécialisées, dans le traitement des maladies chroniques, et en particulier le diabète. Comme beaucoup d’entreprises nordiques, la majorité des votes au conseil d’administration de Novo Nordisk est détenue par une fondation, la Fondation Novo Nordisk, une entité autonome sans propriétaires individuels, dédiée à soutenir des initiatives scientifiques, humanitaires et sociales. Cette structure de propriété est censée garantir une stabilité à long terme et permet à l’entreprise de se concentrer sur des stratégies durables, en alignant les intérêts des patients, des employés et des actionnaires. De fait, la fondation alloue des fonds substantiels à la recherche médicale et aux initiatives humanitaires. Ceux-ci ont notamment contribué au développement de médicaments comme Ozempic et Wegovy, dont le succès explique en grande partie la croissance de l’entreprise ces dernières années, ainsi que des traitements pour les maladies orphelines, souvent peu rentables. C’est aussi la fondation qui garantit le respect de l’identité (Nordisk était l’un des premiers producteurs historiques de l’insuline) de l’organisation depuis plus de 100 ans et a empêché le rachat de Novo Nordisk dans les années 2000, un pari qui s’est avéré gagnant. Le primat actionnarial n’est donc pas le seul guide vers le succès économique et il est possible d’imaginer des formes juridiques permettant aux organisations de dérailler un peu moins.

Ainsi, pour enrayer cette mécanique d’irresponsabilité, il est crucial de redonner du pouvoir décisionnel aux acteurs humains, et de promouvoir des modèles d’entreprise qui intègrent durablement les enjeux sociaux et environnementaux. Et peut-être de commencer par penser différemment en France le statut des sociétés à mission en l’associant à une véritable modification du fonctionnement des comités exécutifs ?

Cyprien Batut

A lire aussi:

Dialogue avec Emmanuel Combet et Antonin Pottier – Un nouveau contrat écologique

Notes:

[1] « Accountability sink » dans le texte original.

[2] On pense par exemple aux règles budgétaires, en Europe ou ailleurs.