Arnaud Orain est un économiste et historien français, spécialiste d’histoire économique et d’économie politique et directeur d’étude à l’EHESS. Il a publié en janvier un essai chez Flammarion, Le monde confisqué, qui revient sur l’histoire économique de la pensée de la relation du capitalisme avec sa propre finitude du XVIIe siècle à aujourd’hui. Dans cet entretien, nous avons essayé de savoir si l’on pouvait échapper au capitalisme de la finitude.

Institut Avant-garde : Votre livre est sous-titré « Essai sur le capitalisme de la finitude ». La bonne façon de commencer cet entretien serait peut-être de définir ce que vous entendez par « capitalisme ».

Arnaud Orain : Oui, contrairement à un certain nombre de chercheurs aujourd’hui qui pensent que nous sommes entrés dans une époque “techno-féodale”, je récuse l’idée selon laquelle les rapports sociaux sont régis par une relation de domination fondée sur un rapport théologico-politique, comme dans le monde féodal. Nous sommes toujours dans un système capitaliste, c’est-à-dire que les rapports sociaux, tels qu’ils ont été définis par Marx et ses successeurs, sont toujours médiés par la détention de capital. Ce sont toujours les détenteurs de capitaux qui fabriquent l’infrastructure du capitalisme tel qu’on le connaît aujourd’hui. En ce sens, je pense que nous sommes toujours dans un monde capitaliste, mais nous ne sommes plus dans un monde de capitalisme libéral.

Le balancement du capitalisme entre deux pôles est au centre de votre propos, quels sont-ils en deux mots ? Qu’est-ce qui les différencie ?

Arnaud Orain : Je pense qu’il existe une cyclicité à l’intérieur du capitalisme, qui oscille entre le capitalisme libéral et le capitalisme de la finitude. Le capitalisme libéral est un capitalisme à horizon infini, porté par une idéologie selon laquelle les individus, les firmes et les États peuvent tous s’enrichir de manière continue dans un jeu qui n’est pas à somme nulle, où les limites de l’enrichissement n’existent pas, à condition de respecter les lois de la concurrence et du libre-échange.

De l’autre côté, le capitalisme de la finitude est une autre phase du capitalisme dans laquelle on pense que les individus, les firmes et les États ne peuvent pas tous s’enrichir sans gravement gêner les autres. On considère que le monde économique est un monde à somme nulle, où ce n’est pas la concurrence et le libre-échange qui doivent régler l’organisation de l’économie, mais plutôt la coercition, les monopoles et les silos impériaux.

“le capitalisme de la finitude est une autre phase du capitalisme dans laquelle on pense que les individus, les firmes et les États ne peuvent pas tous s’enrichir sans gravement gêner les autres”

Quelles sont les trois dimensions du capitalisme de la finitude ?

Arnaud Orain : J’ai décliné le capitalisme de la finitude en trois dimensions, bien qu’on puisse en imaginer d’autres. Parmi ces trois dimensions, il y a d’abord la fermeture et la militarisation des mers : cela inclut la privatisation des espaces maritimes et la montée en puissance des marines militaires pour protéger les routes commerciales. Ensuite, la relégation au second plan des mécanismes concurrentiels : que ce soit au niveau des entreprises ou des échanges internationaux, la concurrence est remplacée par des monopoles et des pratiques protectionnistes. Enfin, l’impérialisme territorial et souverain : mené par des États ou des compagnies à prérogatives souveraines, cela implique une expansion territoriale et une domination économique sur des régions extérieures.

Privatisation et militarisation de l’espace des échanges

Pouvez-vous nous en dire plus sur les lois de Mahan qui reviennent comme un leitmotiv tout au long de votre livre ?

Arnaud Orain : Alors, Alfred Mahan, c’est un théoricien de la guerre navale de la fin du XIXe siècle, pendant la présidence de McKinley, le héros actuel de monsieur Trump. C’est un théoricien également de l’expansionnisme américain, et c’est un des conseillers du président McKinley. Mahan nous explique, en gros, deux éléments que j’ai traduits en termes de lois. La première loi c’est qu’à chaque fois qu’un pays devient une puissance manufacturière, il va développer ensuite sa marine marchande, et pour obtenir des débouchés, il va falloir développer des marchés captifs, qui peuvent le plus souvent prendre la forme de colonies. La deuxième loi c’est qu’à partir du moment où il développe sa marine marchande, il va avoir besoin, de manière concomitante, de développer une marine militaire pour la protéger et, en même temps, pour s’ouvrir des marchés de débouchés, en général sous forme coloniale. Donc, la deuxième loi, c’est la corrélation entre marine marchande et marine militaire.

Comment celle-ci se manifeste-t-elle aussi bien au XVIe et XVIIe siècle qu’aujourd’hui ?

Arnaud Orain : Au XVIIe siècle, prenons l’exemple des Provinces-Unies, les Néerlandais, qui vont effectivement devenir assez rapidement une puissance manufacturière, une puissance commerciale. Cette puissance va donc développer ses industries navales. Puis, avec la volonté de protéger son commerce, elle va créer une marine de guerre spécialisée. Autrefois, les navires étaient à usage dual: ils pouvaient servir à la fois de navires de transport de marchandises et également de navires de guerre. Là, on va commencer à spécialiser une flotte dans la guerre maritime.

C’est quelque chose qu’on va retrouver dans l’Allemagne de la fin du XIXe siècle, à un moment où l’Empire allemand se constitue. L’Empire allemand illustre vraiment parfaitement les lois de Mahan, au sens où on va avoir une puissance qui va devenir manufacturière grâce au protectionnisme éducateur à la Friedrich List, avec le Zollverein, cette union douanière qui va permettre le développement des industries et des manufactures allemandes. Ce qui va conduire à un développement très fort de la marine marchande allemande, puis à la toute fin du siècle, au grand programme d’armement naval de l’Allemagne.

Et puis, aujourd’hui, c’est l’exemple de la Chine, bien sûr. C’est une puissance manufacturière à partir des années 1980-1990, avec un gigantesque développement de sa marine marchande à partir de la fin des années 1990. Et enfin, depuis 2012, un gigantesque développement de sa marine militaire.

Est-ce que cette logique ne s’étend pas à tous les espaces des échanges ? Par exemple, aujourd’hui, le spatial et le numérique ?

Arnaud Orain : Disons qu’on a un phénomène de tentative de privatisation d’un certain nombre d’espaces. La privatisation des mers, bien sûr, puisque la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer de 1982 prend toute son ampleur aujourd’hui.

Un grand nombre de pays montrent leur volonté d’étendre leurs prérogatives sur leurs zones économiques exclusives, 200 milles marins à partir des côtes, que ce soit pour ce qui se trouve dessous, (les ressources halieutiques) ce qui se trouve sous les plateaux continentaux (les fameux nodules polymétalliques), mais aussi ce qui passe éventuellement dans ces zones économiques exclusives, puisqu’on a un certain nombre de juristes, en particulier brésiliens et chinois, qui voudraient un meilleur contrôle de ce qui passe dans ces zones.

Mais on retrouve ce phénomène de privatisation effectivement dans d’autres endroits, dans le cyberespace et dans l’espace tout court, dans l’idée selon laquelle on va tenter de s’approprier un certain nombre de zones dans lesquelles on va pouvoir placer des satellites et puis éventuellement accaparer des territoires sur la Lune, peut-être un jour sur Mars. Donc, on a une volonté effectivement de nouveau de privatiser les espaces qui, autrefois, étaient considérés comme des communs.

“Donc, on a une volonté effectivement de nouveau de privatiser les espaces qui, autrefois, étaient considérés comme des communs.”

Le capitalisme contre le marché : repousser la logique concurrentielle

Comment les capitalistes passent-ils de la glorification de la concurrence à sa critique ?

Arnaud Orain : Il me semble qu’à chaque fois finalement, que le libéralisme économique se déploie, il engendre sa propre fin. A la fin de chacune de ces périodes, on va avoir l’émergence de nouvelles puissances industrielles, et à cause de cela, les gagnants du modèle libéral d’autrefois jugent finalement qu’il y a trop de compétiteurs.

On assiste alors à une sorte de retournement idéologique chez des économistes, des stratèges, des hommes politiques, des journalistes qui vont mener une guerre idéologique contre le libéralisme économique, en expliquant que ce libéralisme économique est porteur d’un jeu à somme nulle, au sens où l’offre est devenue surabondante par rapport à la demande sur les marchés. Ce raisonnement entraîne de nouveau l’idée selon laquelle il faut accaparer les ressources avant les autres, mais, également, la critique du libre-échange.

La grande idée du libéralisme économique est aussi la critique du monopole. Mais un certain nombre d’économistes, de penseurs, de militaires, de colons vont la combattre à la fin du XIXe siècle, mais également au XVIIe et au XVIIIe siècle avant eux. Ils expliquent qu’en fait, les monopoles ont la grande vertu d’unir des forces pour rivaliser avec, soit des puissances systémiques concurrentes, soit avec des puissances autochtones qui font barrage dans le monde colonial outre-mer. On retrouve cette même logique aujourd’hui face à la Chine.

Quelle est la place des critiques anticapitalistes (les antilibéralistes de gauche) ?

Arnaud Orain : Alors, je me suis très peu focalisé, en fait, sur l’anticapitalisme de gauche, ou sur effectivement les critiques qui ont été adressées par la gauche à la mondialisation. Pourquoi ? Parce qu’en fait, les théoriciens du capitalisme de la finitude les ont faites leurs, d’une certaine manière. On a vu des gens qui ne sont pas des socialistes, des gens dans l’administration Biden, par exemple, qui ont commencé à critiquer la mondialisation libérale sur un discours qu’on aurait pu entendre chez Attac dans les années 1990, autour du fait que l’industrie européenne et américaine a été laminée, que les classes populaires sont entrées dans la misère, etc.

Donc, chez Katherine Tai, chez Janet Yellen, sous l’administration Biden, il y avait des gens qui tenaient ce discours, effectivement. Et puis aujourd’hui, c’est le discours de Trump et de Scott Bessent, de Howard Lutnick, qui nous disent effectivement : “L’Amérique n’a pas vocation à importer des produits bon marché. Elle a vocation à avoir des jobs qualifiés, une classe populaire blanche, bien sûr, qui a de bons emplois bien rémunérés dans une industrie relocalisée, etc.” Donc, en fait, je me suis peu focalisé sur ce discours antimondialiste, plutôt de gauche, parce que ce qui m’a le plus intéressé, justement, c’est comment il n’a pas été disons « récupéré » par la droite. Il a toujours existé chez les réactionnaires un discours anti libre-échange, ce que le président Trump appelle, le “mondialisme” et les « globalistes », qu’il fustige.

On imagine souvent les multinationales comme des entités qui dépassent la logique de l’opposition entre les États-nations, mais est-ce réellement le cas ?

Arnaud Orain : C’est une question plus difficile, c’est-à-dire qu’on a une tension permanente entre des grandes entreprises qui veulent pouvoir pénétrer les marchés étrangers, bien entendu, et qui, en même temps, pensent aujourd’hui qu’il y a trop de compétiteurs. Le cas paradigmatique, je pense que c’est l’Allemagne, ce n’est pas les États-Unis. C’est-à-dire que l’Allemagne se rend compte qu’en ayant fait des investissements directs étrangers à tire-larigot en Chine, en fait, ils ont fait monter en gamme toute l’industrie chinoise, et donc que maintenant, ils ont des compétiteurs sur tous les segments qui ont fait la puissance de l’Allemagne: l’automobile, la chimie, et, bien sûr, les machines-outils.

Et du coup, ils se disent : « Mais ce n’est pas possible. Finalement, nous, on a nos grandes multinationales, elles veulent pouvoir exporter partout, et du coup, il faut qu’on ait des accords de libre-échange ». Mais d’un autre côté, ils se disent également : « Ah, mais en fait, les Chinois, ils peuvent exporter partout la même chose que nous, mais évidemment moins cher, donc ça ne va pas du tout. Il faut de la protection. » Et donc, ces gens sont dans cette tension permanente, finalement, entre internationalisation et volonté de protection. Et en réalité, on va être là-dedans de plus en plus, à partir du moment où les gagnants d’hier sont les perdants d’aujourd’hui.

Ces grandes multinationales, que je distingue des compagnies-États dont on parlait tout à l’heure, ces grandes multinationales standard, comme Volkswagen, BASF, etc., elles vont être prises dans cet étau très compliqué dans les années qui viennent, entre volonté d’exporter avec des accords de libre-échange dans un monde “old school” néolibéral, et en même temps comprendre que, dans ce monde-là, aujourd’hui, elles sont du côté des perdants.

“Il me semble qu’à chaque fois finalement, que le libéralisme économique se déploie, il engendre sa propre fin.”

La reprimarisation du monde et expansion territoriale

Pouvez-vous en dire plus sur la notion d’hectares fantômes ? Quelle est sa pertinence aujourd’hui ?

Arnaud Orain : La notion d’hectare fantôme a été développée à partir des années 1960. C’est l’idée selon laquelle on peut prendre une surface en dehors du territoire métropolitain pour produire des biens, en général agricoles, qui vont être consommés sur le territoire métropolitain. Donc, on a soit une métropole avec des colonies, soit une métropole avec des échanges qui se font sur des territoires extérieurs à son espace métropolitain, et sur lesquels elle va engager soit des colons, soit des gens qui lui sont subordonnés, pour faire pousser des choses dont elle a besoin.

Le concept a été beaucoup utilisé par Kenneth Pomeranz, évidemment, dans La Grande Divergence, où il explique comment la Grande-Bretagne, grâce à cette externalisation des surfaces agricoles dans la Caraïbe et dans ce qui va devenir les États-Unis d’Amérique, a pu finalement faire des économies de terres en Angleterre, faire venir des calories, par exemple du sucre, qui a pu augmenter le niveau de vie de ses classes laborieuses en Angleterre. Donc, les hectares fantômes, c’est cette surface externalisée, si vous voulez, que la Chine ne possédait pas.

L’idée, c’est que le capitalisme a toujours besoin d’hectares fantômes. Il a toujours besoin d’externaliser une partie de la production de ces produits de base pour pouvoir se consacrer à son développement interne sur d’autres bases, dans sa métropole. Et du coup, le capitalisme libéral et le capitalisme de la finitude ont tous deux besoin d’hectares fantômes. Mais on constate un approfondissement, une extension des surfaces d’hectares fantômes lors des périodes de capitalisme de la finitude.

Bien sûr, c’est la primarisation des économies au XVIIe siècle avec la naissance des deux grands empires coloniaux, et donc le régime de la plantation qui va se développer dans la Caraïbe, dans le sud de ce qui deviendra les États-Unis, au Brésil, un peu en Asie, et qui va permettre de développer des matières premières pour les manufactures des métropoles européennes, qui va permettre d’augmenter la consommation de produits agricoles dans les métropoles européennes.

Et puis, on va voir une nouvelle poussée impériale à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec une réextension très forte de la plantation, du régime de la plantation et des hectares fantômes. Et puis, depuis une quinzaine d’années, depuis les émeutes de la fin de 2008, on constate, avec bien sûr l’émergence d’une classe moyenne mondiale qui consomme beaucoup plus de protéines animales, évidemment, donc on a besoin de beaucoup de soja, de beaucoup d’huile de palme, on voit la réapparition d’un modèle de projection d’hectares fantômes dans les pays du Sud.

Donc, des pays du Sud, en particulier en Amérique latine et un peu en Afrique subsaharienne, qui avaient tenté des processus d’industrialisation dans les années 1960, 70, 80, qui ont soit échoué, soit partiellement échoué (au Brésil, on a encore un secteur automobile vivace), qui vont plutôt se reprimariser et se retourner vers l’accueil, entre guillemets, d’hectares fantômes, donc d’immenses plantations de soja et d’huile de palme, en particulier.

Est-ce que cette reprimarisation du monde est inévitable à l’heure de l’urgence écologique ? Notamment pour la conservation de certains espaces naturels ?

Arnaud Orain : Oui, la reprimarisation est à la fois une spécialisation des terres outre-mer pour la production agricole mais aussi pour le tourisme vert entre guillemets. On va produire des surfaces agricoles, mais aussi des cloches de biodiversité, en tentant finalement de faire vivre, ou revivre, une nature sauvage qui a disparu de la plupart des pays occidentaux.

Pour aller plus loin

Au regard du tableau que vous dressez du capitalisme de la finitude, est-ce que le capitalisme infini, ou autrement dit libéral, ne paraît pas désirable ?

Arnaud Orain : Disons qu’il est moins violemment prédateur, en surface en tout cas. Il semble donner plus d’opportunités à un certain nombre d’acteurs, qu’il s’agisse des individus, des firmes ou des États. De ce point de vue, il apparaît plus “soft” que le capitalisme de la finitude. Mais les deux formes de capitalisme sont finalement des systèmes d’exploitation et de prédation. Dans un cas, elle est plus douce ; dans l’autre, elle est plus ouvertement violente. Mais dans les deux cas, je ne crois pas qu’ils soient hautement désirables, si je veux conclure sur ce terme.

Est-ce qu’il y a une alternative au balancement entre capitalisme de la finitude et capitalisme infini ? A quoi ressemblerait-elle ?

Arnaud Orain : Je voudrais le croire, en tout cas. Au sens où nous pourrions imaginer un régime à la fois beaucoup plus démocratique, où la démocratie s’appliquerait non seulement à la vie politique, mais aussi à la vie économique. Un régime où, de manière décentralisée, on aurait la possibilité de décider où iraient le travail et le capital pour financer des projets qui auraient été décidés par des groupes plus ou moins larges de citoyens. Cela impliquerait évidemment un retour à une forme de planification. On parle aujourd’hui de planification écologique.

Si on veut sortir d’un modèle à la fois capitaliste libéral et capitaliste de la finitude, on n’a pas tellement d’alternatives à part celle d’envisager une sorte de planification écologique. Je ne sais pas si “décroissance” est un gros mot, mais en tout cas, une planification dans laquelle on dirait : “On ne va pas construire des SUV électriques parce que ça n’a aucun sens, mais on va obliger les constructeurs automobiles à construire de petits véhicules électriques. On va refaire le réseau ferroviaire de l’entre-deux-guerres et remettre des trains partout, avec des pistes cyclables.”

Cela impliquerait de transformer en très grande profondeur le système capitaliste. On parle aujourd’hui d’économie de guerre, mais nous sommes très loin de cela. Il s’agirait de socialiser une très grande partie de la production. Cela voudrait dire passer en écologie de guerre ou en économie de guerre. Et là, je pense que la plupart des mécanismes du capitalisme seraient sinon anesthésiés, au moins amoindris.

Merci d’avoir répondu à nos questions.

Arnaud Orain est historien de la pensée économique et directeur d’étude à l’EHESS. Il a déjà publié plusieurs ouvrages à ce sujet, notamment La Politique du merveilleux en 2018, et Les savoirs perdus de l’économie en 2023.

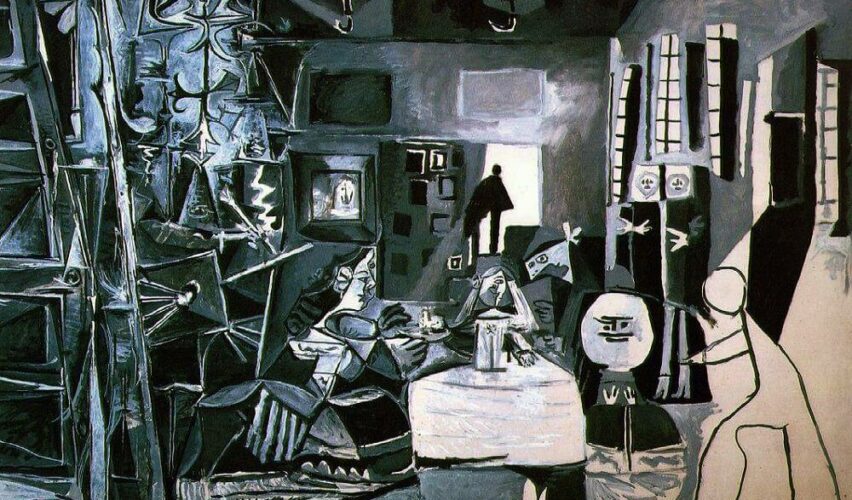

Image: Pablo Picasso, Las Meninas (After Velasquez), huile sur toile, 1957.

A lire aussi: